Beleuchtung von Arbeitsstätten

Facility Management: Elektrotechnik » Anwendungen » Beleuchtung

Sonderanlagen der Elektrotechnik ermöglichen die Anpassung und Optimierung von elektrischen Systemen für spezifische Anforderungen und Branchen

Die Anwendungsfelder umfassen die Bereiche Energieerzeugung, -verteilung, -steuerung, Beleuchtung und Kommunikation in herausfordernden Umgebungen. Die Entwicklung maßgeschneiderter Sonderanlagen erfordert umfassendes Fachwissen und langjährige Erfahrung in der Konzeption und Implementierung solcher spezialisierter Lösungen. Die Zusammenarbeit mit Fachexperten im Bereich Elektrotechnik gewährleistet eine sachgerechte Umsetzung von Sonderanlagen sowie die Einhaltung von Sicherheitsstandards.

Arbeitsplatzbeleuchtung: Die richtige Ausleuchtung für ein sicheres und effizientes Arbeiten

- Beleuchtung von Arbeitsstätten

- Der Arbeitsplatz

- Lichttechnische Größen

- Natürliche Beleuchtung

- Ausreichendes Tageslicht

- Maßnahmen

Allgemeine Einführung, Ziele

Die Verantwortlichkeiten des Facility Managements für die Beleuchtung von Arbeitsstätten variieren je nach Kontext. Dies hängt davon ab, ob das Facility Management im Auftrag eines Unternehmens agiert, das sowohl für die technischen Beleuchtungsanlagen als auch für die Beleuchtungseinrichtungen und Arbeitsplätze selbst zuständig ist, oder ob das Facility Management lediglich für die Aktivitäten auf angemieteten Flächen verantwortlich ist. Im letzteren Fall existieren Schnittstellen, die im Rahmen des Mietvertrags definiert werden müssen. Diese Überlegungen sollen jedoch keinen Einfluss auf die nachfolgenden Ausführungen zum Thema haben, welche ausschließlich die technischen Fakten betrachten.

Eine zentrale Verpflichtung des Arbeitgebers liegt in der Gestaltung der von ihm betreuten Arbeitsstätten, um sicherzustellen, dass die Beschäftigten ihren Arbeitsplatz ohne Gesundheitseinbußen nutzen können.

Das bedeutet,

dieser Vorgang ist optimal zu unterstützen,

und Unfälle und Fehlbeanspruchungen und damit verbundene Fehlhandlungen müssen vermieden werden.

Effektive Beleuchtung im Arbeitsumfeld: Bedeutung und Anpassung gemäß ASR A3.4

Die adäquate Gestaltung der Beleuchtung gewinnt nicht nur im Kontext des Arbeitssicherheitsgesetzes an Relevanz. Der Begriff "Hospitality" betont das Bestreben nach einem angenehmen Arbeitsumfeld für die Mitarbeiter. Eine effektive Beleuchtung trägt dazu bei, die Aktivitäten und das allgemeine Wohlbefinden der Mitarbeiter zu fördern, was wiederum Leistungsfähigkeit und -bereitschaft beeinflusst. Die ASR A3.4 "Beleuchtung" stellt ein bedeutsames Dokument dar, das vom Facility Manager in dieser Angelegenheit genutzt werden kann. Diese Richtlinie legt Mindestanforderungen für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz fest. Mindestanforderungen gelten allgemein. Es können jedoch Situationen auftreten, die spezifische Anpassungen erfordern. Ein Beispiel hierfür ist die Abnahme des Sehvermögens im Alter. Dies erfordert vom Facility Management die Anpassung der individuellen Arbeitsplätze. Ältere Mitarbeiter benötigen grundsätzlich "mehr Licht" für dieselben Sehaufgaben. Diese Thematik wird in den folgenden Abschnitten erörtert. Ebenso sind für Beschäftigte mit Sehbehinderungen entsprechende Anpassungen der Beleuchtung erforderlich, die auf ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Die erwähnte ASR A3.4 "Beleuchtung" ist insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen eine empfehlenswerte Richtlinie, da spezialisiertes Beleuchtungswissen in solchen Betrieben möglicherweise begrenzt ist. Allerdings hat diese Richtlinie auch Relevanz für Planer, Aufsichtspersonen der Unfallversicherungsträger sowie staatliche Ämter und Behörden.

Man findet hier die folgenden fachlichen Ausführungen:

Zielstellung/Anwendungsbereich/Begriffsbestimmungen

Beleuchtung mit Tageslicht

Künstliche Beleuchtung in Gebäuden

Künstliche Beleuchtung im Freien

Betrieb, Instandhaltung und orientierende Messung

Abweichende/ergänzende Anforderungen für Baustellen.

ASR und Arbeitsschutz: Beleuchtung und Schutz vor Sonneneinstrahlung am Arbeitsplatz

Die ASR bezieht sich auf natürliche und künstliche Beleuchtung von Arbeitsstätten sowohl in Gebäuden und fliegenden Bauten als auch im Freien. Das trifft für allgemeine Verhältnisse zu, wenn andere technologischen oder betriebstechnische Anforderungen nichts Anderes erfordern, wie zum Beispiel in Fotolaboren oder in Kinos usw. In solchen speziellen Fällen bedarf es einer Gefährdungsbeurteilung, um zu den richtigen Maßnahmen zu gelangen.

Ein weiterer Punkt, der auch in das Gebiet der Beleuchtung hineinspielt, ist der Schutz vor Sonnenstrahlung in ihrer Wirkung als Licht und Wärme, wenn diese auf den Arbeitsplatz fällt. Zur Information hierbei gilt die ASR A 3.5 „Raumtemperatur“. Weitere Hinweise zu „Anforderungen zum Schutz vor der thermischen Belastung durch Sonneneinstrahlung“ findet man in der DGUV Information 215-444 „Sonnenschutz im Büro“. An dieser Stelle sei auch noch einmal auf die Vorteilhaftigkeit des Vorhandenseins von solchen Arbeitsschutzrichtlinien und ähnlichen Normen bzw. normähnlichen Dokumenten. Ganz allgemein gesehen, kann jeder Arbeitgeber im Grunde genommen, machen was er will. Kommt es zum Schaden seiner Beschäftigten, hat er dafür geradezustehen. Und dann wird untersucht, ob das, was er gemacht hat, in Ordnung war. Hat er sich zum Beispiel strikt an die technischen Regeln, wie zum Beispiel die hier erwähnten ASR gehalten und deren Forderungen strikt umgesetzt, wird er mit hoher Wahrscheinlichkeit alles richtiggemacht haben, kurz gesagt, er ist exkulpiert.

Bei Einhaltung der ASR ist davon auszugehen, dass die geforderten Anforderungen erfüllt wurden. Wird die ASR (oder beliebige sonstige entsprechende Vorschrift) nicht angewendet, müssen auf andere Weise der gleiche Gesundheitsschutz und die gleiche Sicherheit der Beschäftigten gewährleistet werden - ein Risiko des Arbeitgebers, wenn die entsprechenden Voraussetzungen hierfür nicht vorhanden sind.

Übersicht der Arbeitsplatzflächen und ihre Bedeutung

| Fläche | Erläuterung |

|---|---|

| Arbeitsfläche | Fläche in Arbeitshöhe, auf der die eigentliche Arbeitsaufgabe ver-richtet wird. |

| Bewegungsfläche | zusammenhängende unverstellte Bodenflächen am Arbeitsplatz, die mindestens erforderlich sind, um den Beschäftigten bei ihrer Tätig-keit wechselnde Arbeitshaltungen sowie Ausgleichsbewegungen zu ermöglichen. |

| Teilfläche | Fläche mit höheren Sehanforderungen, z. B. Lesen, Schreiben, Messen, Kontrollieren und Betrachten von Fertigungsprozessen, innerhalb einer Arbeitsfläche. |

| Stellflächen | alle dem unmittelbaren Fortgang der Arbeit dienenden Stellflächen |

| Umgebungsbereich | räumlicher Bereich, der sich direkt an einen Bereich oder mehrere Bereiche von Arbeitsplätzen anschließt oder durch die Raumwände oder Verkehrswege begrenzt wird. |

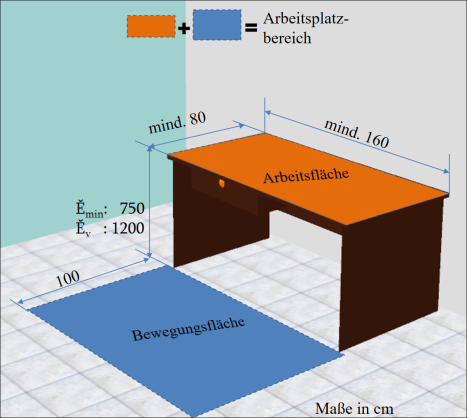

Flächendefinition am Büroarbeitsplatz: Arbeits- und Bewegungsbereiche in der Beleuchtungsplanung

Ergonomische Arbeitsplatzgestaltung

Definition „Bereich des Arbeitsplatzes“.

Hinsichtlich der Beleuchtung bezeichnet die Flächendefinition den Bereich des Arbeitsplatzes, der sich am Büroarbeitsplatz aus der Arbeitsfläche und der Bewegungsfläche zusammensetzt.

Definition von Bewegungs- und Umgebungsflächen gemäß ASR A 1.2

Antennenaufbau Diagramm

Diese technische Zeichnung zeigt die maßgenauen Spezifikationen verschiedener Antennentypen und deren korrekte Installation.

Die angrenzende Fläche wird als Umgebungsbereich bezeichnet. Die Bewegungsfläche ist gemäß ASR A 1.2 "Raumabmessungen und Bewegungsflächen" definiert und muss mindestens 1 m in die Tiefe reichen.

Beleuchtungsstärke

Die Einheit zur Messung der auf eine Fläche einfallenden Lichtmenge ist die Beleuchtungsstärke, die in Lux (lx) angegeben wird. Die mittlere Beleuchtungsstärke wird mit E abgekürzt und stellt die Durchschnittsbeleuchtungsstärke dar, die über eine spezifische Fläche verteilt ist. Die minimale Beleuchtungsstärke wird mit Emin bezeichnet und beschreibt den geringsten Wert der Beleuchtungsstärke auf einer definierten Fläche. Als Fläche können beispielsweise Arbeitsbereiche oder Umgebungsbereiche verstanden werden.

Die Gleichmäßigkeit der Beleuchtungsstärke

Beleuchtungsgrundlagen

Lichttechnische Größen (Lichtstrom, Beleuchtungsstärke, Leuchtdichte).

In europäischen Normen wird für die Gleichmäßigkeit der Beleuchtungsstärke das Formelzeichen Uo verwendet. Zusätzlich findet sich in den Normen der Begriff des "Wartungswerts der Beleuchtungsstärke".

Berechnung der Beleuchtungsgleichmäßigkeit: Formel und Anwendung

Beleuchtungsstärke Berechnung

Grafik zeigt Einfluss von Fensterflächenanteil auf Raumbeleuchtung.

Die Berechnung der Gleichmäßigkeit erfolgt anhand der folgenden Formel: Die Gleichmäßigkeit Uo ergibt sich als der Quotient aus der minimalen Beleuchtungsstärke und der mittleren Beleuchtungsstärke, bezogen auf eine spezifische Fläche.

Natürliche Beleuchtung

Es ist allgemein bekannt, dass Tageslicht eine stimulierende Wirkung auf den Menschen hat. Das Arbeiten in der Nachtschicht stellt eine größere Herausforderung dar, da es eine erhöhte Konzentration erfordert. Die evolutionäre Entwicklungsgeschichte der Menschen sieht im Grunde keine Nachtschichten vor.

Also gibt es für das Facility Management gleich zwei Aufgaben für die Nachtschicht:

die Arbeitsstätten so beleuchten, dass keine Unfälle passieren

und mithilfe des Lichtes stimulierend und motivierend beeinflussen.

Bedeutung von Tageslicht: Motivation und Wohlbefinden am Arbeitsplatz steigern

Dies gilt jedoch nicht ausschließlich für die Nachtschicht. Selbst dunkle Räume am Tag können die Motivation und das Wohlbefinden erheblich beeinträchtigen. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, ausreichende Tageslichtbeleuchtung am Arbeitsplatz zu gewährleisten oder, falls Tageslicht nicht verfügbar ist, bestmöglich zu simulieren.

Im Freien herrschen tagsüber hohe Beleuchtungsstärken. Selbst an trüben Novembertagen können noch etwa 5000 Lux erreicht werden. Die höchsten Beleuchtungsstärken im Freien treten im Sommer auf, mit bis zu 100.000 Lux bei Sonnenschein und immerhin noch 20.000 Lux bei bewölktem Himmel. Licht ist also im Überfluss vorhanden. Die Herausforderung liegt darin, es intelligent zum Arbeitsplatz zu leiten.

Wir wissen auch, dass Tageslicht nicht nur für das Sehen unerlässlich ist, sondern auch durch seine Farb- und Intensitätsveränderungen im Verlauf des Tages zur Synchronisation unserer "inneren Uhr" beiträgt. Nebenbei kann dadurch auch der Energieverbrauch für künstliche Beleuchtung gesenkt werden. Es ist jedoch wichtig, das Tageslicht geschickt an den Arbeitsplatz zu lenken.

Negative Einflüsse sollen vermieden werden, weshalb insbesondere folgende Einflüsse zu beachten sind:

zu wenig Licht,

Licht von der falschen Seite,

zu hoher Wärmeeintrag,

Blendwirkung.

Beleuchtungsniveau,

Sichtverbindung nach außen,

Lichtfarbe, Farbwiedergabe und Farbwirkungen.

Daher müssen all diese Aspekte bei der Planung von Elementen wie Fenstern, Oberlichtern und Sonnenschutzanlagen berücksichtigt werden. Die folgenden Abschnitte befassen sich daher mit den Qualitätsmerkmalen der natürlichen Beleuchtung, die eine entscheidende Rolle für die Sicherheit und Gesundheit der im Unternehmen tätigen Mitarbeiter spielen.

FALLBEISPIEL BELEUCHTUNG IN EINEM BEISPIELRAUM:

Raumhöhe 2,85 m;

Raumtiefe 5,00 m;

Raumbreite 4,00 m

Brüstungshöhe 0,90 m;

Unterkante Fenstersturz 2,30 m;

Lichttransmissionsgrad der Verglasung 0,8;

Minderung aufgrund Verschmutzung der Verglasung 0,9;

Reflexionsgrade Decke 0,7, Wände 0,5 und Boden 0,2)

Optimales Fenster-Boden-Verhältnis für ausreichende Tageslichtversorgung im Raum

Tageslichteinfluss im Raum

Grafik zeigt Einfluss von Fensterflächenanteil auf Raumbeleuchtung.

Das Beispiel in der Abbildung verdeutlicht, dass mit einem Verhältnis von Fensterfläche zu Bodenfläche von 1:10 nur im unmittelbaren Bereich um das Fenster herum (im gegebenen Beispiel bis zu einer Raumtiefe von ungefähr 1,6 Metern) und ohne bauliche Hindernisse ein Tageslichtquotient von mehr als 2 % erreicht werden kann. Um für eine Raumtiefe von bis zu 2,50 Metern einen Tageslichtquotienten von über 2 % zu erzielen, ist ein Verhältnis von Fensterfläche zu Bodenfläche von mindestens 1:5 (entspricht 20 % der Grundfläche des Raums) erforderlich.

Ausreichendes Tageslicht

Tageslicht Begriffe

Begriffe zum Tageslicht.

Ein wesentliches Kriterium ist das Vorhandensein ausreichenden Tageslichts. Grundsätzlich ist Tageslicht der künstlichen Beleuchtung oder einer teilweisen künstlichen Beleuchtung, soweit möglich, vorzuziehen. Die folgende Tabelle erläutert eine Reihe von Begriffen, die in diesem Kontext von Bedeutung sind.

Optimierung des Tageslichts: Fensterplatzierung und Glaswahl für eine bessere Arbeitsumgebung

Tageslichtnutzung Diagramm

Beispiel für die Tageslichtversorgung.

Um einen Tageslichtquotienten von über 2 % zu erreichen, müssen die Arbeitsplätze in unmittelbarer Nähe der Fenster platziert sein. Für entferntere Arbeitsbereiche ist es schwierig, diese Anforderung zu erfüllen. Gleiches gilt für Arbeitsplätze, die entweder kleinere Fenster oder Fenster mit Ausrichtung zu Innenhöfen oder anderen Innenbereichen haben. Ebenso wird dieser Quotient nicht erfüllt, wenn die Umgebung baulich stark verdichtet ist. Bei der Planung sollte daher die Wahrung eines Tageslichtquotienten von 2 % in Relation zur Größe der Fenster vorrangig sein.

Des Weiteren ist zu beachten, dass die Auswahl des falschen Glases für Fenster und Oberlichter zu einer Veränderung der Farbwahrnehmung führen kann.

Optimierung der Tageslichtversorgung: Notwendige Fensteranpassungen für Arbeitsplatzbeleuchtung

Moderner Arbeitsplatz Natürliches Licht

Beispiel für einen Pausenraum mit viel Tageslicht.

Das obige Bild verdeutlicht, dass abhängig von der Raumhöhe, der Größe und Position des Fensters die Tageslichtversorgung für den 3. Arbeitsplatz nicht ausreichend ist. Das Fenster weist für den 3. Arbeitsplatz eine unzureichende Größe auf. Es müsste um den Betrag "∆" erhöht werden.

Maßnahmen zur Begrenzung der Blendung

Besonders während der Arbeit kann blendendes Sonnenlicht nicht nur störend und hinderlich sein, sondern auch potenziell gefährlich. Daher ist es wichtig, Blendeffekte zu vermeiden. Falls dies nicht machbar ist, sollte zumindest eine deutliche Reduzierung angestrebt werden, um den Anforderungen der ASR A3.5 "Raumtemperatur" zu entsprechen.

Allgemeine Festlegungen zum Sonnenschutz

Um Blendeffekte zu minimieren und die Eindringung von Sonnenwärme zu reduzieren, sollten bei Bedarf Sonnenschutzvorrichtungen eingesetzt werden. Dies gilt insbesondere für Arbeitsplätze in der Nähe von Fenstern, Türen oder hellen Wandflächen. Für Bildschirmarbeitsplätze sind Sonnen- und Blendschutzvorrichtungen grundsätzlich erforderlich. Diese Arbeitsplätze müssen vor Blendung durch direkte Sonneneinstrahlung sowie vor Blendung durch Reflexionen von Himmel und sonnenbeschienenen Oberflächen geschützt werden.

Als Sonnenschutzvorrichtungen zur Begrenzung der Blendung können z. B.

Jalousien,

Markisen,

Lamellenstores,

Rollos und

lichtlenkende Bauelemente

Effektiver Sonnenschutz: Balance zwischen Raumkühlung und ausreichender Beleuchtung

Um die übermäßige Erwärmung von Räumen aufgrund von Sonneneinstrahlung zu verhindern, sind effektive Maßnahmen wie bauliche Lösungen und/oder externe Sonnenschutzvorrichtungen erforderlich. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Sonnenschutz und die damit verbundene Verdunkelung sich gegenseitig beeinflussen. In einigen Fällen kann es notwendig sein, künstliche Beleuchtung einzusetzen, selbst bei starker Sonneneinstrahlung. Um diesem Paradoxon entgegenzuwirken, sollte das erforderliche Beleuchtungsniveau dennoch durch eine intelligente Steuerung der Sonnenschutzanlage aufrechterhalten werden. Eine Möglichkeit dazu ist beispielsweise die automatische Anpassung der Lamellenstellung in Abhängigkeit von der Sonneneinstrahlung.

Das UGR-Verfahren

Das UGR-Verfahren stellt eine Methode dar, um einen numerischen Wert für den Blendeeindruck zu ermitteln, der durch verschiedene Lichtquellen im Raum, die Helligkeit der Decken, Wände usw. verursacht wird. Dieser numerische Wert wird als UGR-Wert bezeichnet. Es handelt sich um eine dimensionslose Kenngröße, die Informationen über die psychologische Blendung einer Innenraum-Beleuchtungsanlage liefert. Die UGR-Werte sind in Intervallen von 10 bis 30 definiert.

Fallbeispiel:

Optimale Bürobeleuchtung

Simulation der Lichtverteilung in einem modernen Büroarbeitsplatz.

Wenn zum Beispiel ein UGR-Wert von 19 aufgrund einer Messung ermittelt wurde, bedeutet dies Folgendes: 65 % der an der Messreihe beteiligten Personen empfinden die Blendwirkung, die im Raum auftritt, gerade noch nicht als störend. Ein niedriger UGR-Wert zeigt an, dass sich weniger Beobachter im Raum direkt geblendet fühlen. Eine rein messtechnische Ermittlung des UGR-Wertes, frei von subjektiven Eindrücken, ist nicht realisierbar. Die Subjektivität des empfundenen Blendeffekts ist allgemein bekannt, beispielsweise für Autofahrer. Dasselbe entgegenkommende Fahrzeug erzeugt im dunklen Winterlicht einen deutlich stärkeren Blendeffekt als im hellen Sommerlicht.

Fachlich präzise ausgedrückt lässt sich sagen, dass das Ausmaß der Direktblendung hauptsächlich von dem Kontrast zur Umgebung - der Hintergrundleuchtdichte - abhängt.