Künstliche Beleuchtung am Arbeitsplatz

Facility Management: Elektrotechnik » Anwendungen » Beleuchtung » Künstliche Beleuchtung

Die Gestaltung der künstlichen Beleuchtung spielt eine entscheidende Rolle für die Arbeitsumgebung und das Wohlbefinden der Mitarbeiter

Eine ausgewogene Kombination aus direkter und indirekter Beleuchtung unterstützt die Sehaufgaben und minimiert gleichzeitig Ermüdung und Blendung. Die Auswahl geeigneter Leuchtmittel, wie beispielsweise die LED-Technologie, trägt zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Verlängerung der Lebensdauer der Beleuchtungssysteme bei. Eine durchdachte Steuerung des Lichts, mithilfe von Tageslichtsensoren oder Bewegungsmeldern, kann den Energieverbrauch weiter optimieren.

Künstliche Beleuchtung für Arbeitsplätze

- Künstliche Beleuchtung

- Allgemeine

- Der Tageslichtquotient

- Beleuchtungsstärke

- Umgebungsbereich

- Begrenzung

- Künstliche Beleuchtung im Freien

Künstliche Beleuchtung in Gebäuden

Moderne Lichtgestaltung im Innenraum

Minimalistisches Lichtdesign mit klaren Linien und energiesparender LED-Technik für eine zeitgemäße Innenarchitektur.

Unter dem Begriff „Beleuchtung“ versteht man nichts anderes, als die Lichterzeugung mittels einer künstlichen Lichtquelle.

Allgemeine Anforderungen

Die Notwendigkeit künstlicher Beleuchtung ergibt sich aus der Tatsache, dass menschliche Aktivitäten oft unabhängig von der Tageszeit stattfinden. Arbeitsstätten müssen daher mit angemessenen Beleuchtungseinrichtungen ausgestattet sein, um die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Mitarbeiter zu gewährleisten. Bedauerlicherweise kann diese Anforderung nicht für alle Angestellten gleichermaßen erfüllt werden, da das individuelle Sehvermögen vom Alter abhängig ist. Das Licht, das für jüngere Mitarbeiter ausreichend sein mag, könnte für ältere Mitarbeiter unzureichend sein. Die optimale Lösung wäre die Schaffung von Arbeitsplätzen, die auf eine bestimmte Altersgruppe zugeschnitten sind. Dies ist jedoch natürlich völlig unrealistisch. Daher müssen die Anforderungen berücksichtigt werden, die mit steigendem Alter an die Qualität der Beleuchtung gestellt werden.

Dabei handelt es sich in erster Linie

um eine höhere Beleuchtungsstärke

und um höhere Anforderungen, um die Blendung zu begrenzen.

Die primäre Funktion der Beleuchtung besteht darin, eine ausreichende Sehleistung zu gewährleisten und die Belastungen durch längere Phasen unzureichender Beleuchtung zu verhindern. Wie bereits erläutert wurde, übt die Beleuchtung einen vielfach wirkenden Einfluss auf die Menschen aus. Wenn die Beleuchtung angemessen ist, zeigt sich dieser Einfluss positiv. Hierbei sollte das Facility Management besondere Aufmerksamkeit legen.

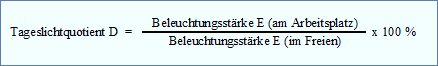

Der Tageslichtquotient

Tageslichtquotient Formel

Formel zur Berechnung des Tageslichtquotienten am Arbeitsplatz.

Die Bestimmung des Tageslichtquotienten erfolgt nach der Formel:

bei einem gleichmäßig bedeckten Himmel.

Arbeitsplatz und Umgebungsparameter

Arbeitsplatzbeleuchtung Simulation

Simulation der Beleuchtungsstärke und Arbeitsplatzanordnung.

Die Bestimmung der Beleuchtungsstärken im Innen- und Außenbereich wird an vorher definierten Positionen durchgeführt. Besonders im Außenbereich ist es wichtig, die Messung an einem unverdeckten Ort ohne Schatten oder reflektierende Einflüsse vorzunehmen. Gleichzeitig wird die Beleuchtungsstärke im Raum erfasst.

Beleuchtungsstärke und altersbedingte Anforderungen

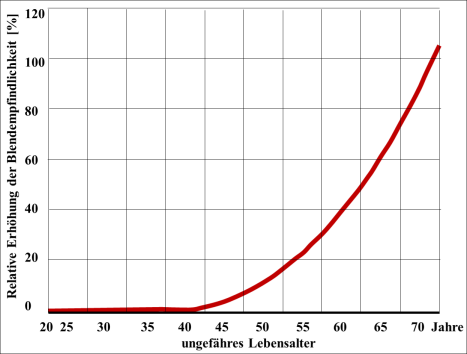

Lichtempfindlichkeit nach Alter

Grafik zeigt zunehmende Lichtempfindlichkeit mit dem Alter.

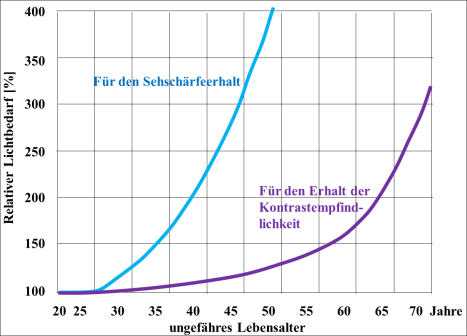

Die Beleuchtungsstärke stellt eine bedeutende Kenngröße für die Beleuchtung dar. Von dieser Stärke hängt ab, wie deutlich Details wahrgenommen werden können. Optiker erklären, dass die Fähigkeit, kleine visuelle Details zu erkennen, als Sehschärfe bezeichnet wird. Jemand, der beispielsweise die unterste Zeile problemlos lesen kann, verfügt über eine hohe Sehschärfe. Jeder ist wahrscheinlich mit den gelegentlichen Untersuchungen beim Augenarzt oder Optiker vertraut, bei denen das nachlassende Sehvermögen im Alter spürbar wird. Mit zunehmendem Alter nimmt die Sehschärfe ab, und gleichzeitig geht die Fähigkeit verloren, unterschiedliche Helligkeiten zu erkennen und feine Kontraste wahrzunehmen. Dieser schwindende Grad der Unterscheidungsfähigkeit kann teilweise durch eine Erhöhung der Beleuchtungsstärke kompensiert werden, jedoch ist eine vollständige Kompensation nicht möglich. Daher ist es notwendig, altersbedingte Sehschwächen durch das Tragen einer Brille auszugleichen.

Bedauerlicherweise steigt mit dem nachlassenden Sehvermögen im Alter auch die Empfindlichkeit gegenüber Blendung an. Wie in der nachstehenden Kurve dargestellt, nimmt die Blendempfindlichkeit beispielsweise zwischen dem 60. und 65. Lebensjahr in nur fünf Jahren ähnlich stark zu wie in den vorherigen 15 Jahren bis zum 50. Lebensjahr, was einem Anstieg von etwa 20 % entspricht. Zudem ist bekannt, dass dieser Prozess nicht plötzlich auftritt, sondern allmählich vonstatten geht. Das Resultat ist, dass Beschäftigte gegen Ende ihrer beruflichen Tätigkeit deutlich schlechter sehen können, als sie selbst wahrnehmen. Somit liegt es in der Verantwortung des Facility Managements, diesen Zusammenhang zu erkennen, zu verstehen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um ihn auszugleichen.

Lichtbedarf und Altersentwicklung

Sehschärfe und Kontrastempfindlichkeit

Bedarf an Lichtintensität für Sehschärfe und Kontrastempfindlichkeit nach Alter.

Hier werden besondere Anforderungen an die Gestaltung des Umfelds bezüglich

Beleuchtung,

Formgebung und Kontrast

sowie Farbe gestellt.

Es ist üblich anzunehmen, dass in Arbeitsräumen, in denen Personen mit einem Restsehvermögen von 0,1 tätig sind, die räumliche Orientierung durch die Schaffung von Farb- und Leuchtdichtekontrasten erleichtert wird. Insbesondere bei einer Farbsinnstörung gewinnen Leuchtdichtekontraste an Bedeutung.

Fallbeispiel:

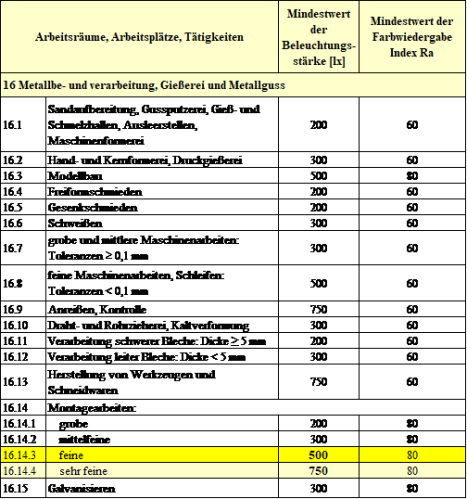

Beleuchtungsstandards für Arbeitsplätze

Mindestbeleuchtungsstärke und Farbwiedergabeindex für verschiedene Arbeitsbereiche.

Es erfolgt die Reparatur und Instandhaltung von handgeführten Geräten (wie beispielsweise Kettensägen, Bohrhammern, Rasenmähern und Akkuschraubern) an einem Arbeitsplatz. Hierbei werden verschiedene Aufgaben wie Demontage, Austausch von Bauteilen, Montage, Prüfung und andere durchgeführt.

Im entsprechenden Anhang 1 der ASR Beleuchtung A 3.4 ist keine spezifische Tätigkeit "Reparatur handgeführter Geräte" aufgeführt. Daher ist es notwendig, nach dem Prinzip der Plausibilität zu bestimmen, welcher der in der Tabelle aufgeführten Tätigkeiten am ähnlichsten ist.

Aufgrund der Vielfalt der Geräte wird Punkt 16.14 "Montagearbeiten - feine" ausgewählt, wodurch der Arbeitsplatz mit einer Beleuchtungsstärke von 500 lx ausgeleuchtet wird. Wenn sehr detaillierte Montage- oder Kontrollarbeiten erforderlich sind, erhöht sich der Bedarf auf 750 lx.

Die gängigen Beleuchtungsstärken sind allgemein 100 - 150 - 200 - 300 - 500 - 750 - 1000 - 1500 (Angaben in [lx]). Um sicherzustellen, dass Verbesserungen von Personen wahrgenommen werden können, sollte die Beleuchtungsstärke jeweils um eine Stufe erhöht werden. Ein Beispiel dafür wäre der Anstieg von 500 lx auf 750 lx.

Es gibt klare Richtlinien dafür, wann eine solche Erhöhung der geforderten Mindestbeleuchtungsstärke vorgenommen werden sollte.

16 Metallbe- und verarbeitung, Gießerei und Metallguss

| Nr. | Arbeitsräume, Arbeitsplätze, Tätigkeiten | Mindestwert der Beleuchtungsstärke [lx] | Mindestwert der Farbwiedergabe Index Ra |

|---|---|---|---|

| 16.10 | Sandaufbereitung, Gussputzerei, Gieß- und Schmelzhallen, Ausleerstation, Maschinenformerei | 200 | 60 |

| 16.2 | Hand- und Kernformerei, Druckgießerei | 300 | 60 |

| 16.3 | Modellbau | 500 | 80 |

| 16.4 | Schweißerei | 300 | 80 |

| 16.5 | Gießereilabor | 500 | 80 |

| 16.6 | grobe und mittlere Maschinenarbeiten | 300 | 80 |

| 16.7 | sehr feine Maschinenarbeiten, Schleifen | 750 | 80 |

| 16.8 | Toleranzen < 0,1 mm | 1000 | 80 |

| 16.9 | Toleranzen ≥ 0,1 mm | 500 | 80 |

| 16.10 | Anreißen, Kontrolle | 1000 | 80 |

| 16.11 | Um- und Nacharbeit, Kalkausformung | 500 | 80 |

| 16.12 | Blechbearbeitung schwerer Bleche: Dicke > 5 mm | 300 | 80 |

| 16.13 | Blechbearbeitung leichter Bleche: Dicke ≤ 5 mm | 500 | 80 |

| 16.14 | Herstellung von Werkzeugen und Vorrichtungen | ||

| 16.14.1 | grobe | 200 | 80 |

| 16.14.2 | mittelfeine | 500 | 80 |

| 16.14.3 | feine | 500 | 80 |

| 16.14.4 | sehr feine | 750 | 80 |

| 16.15 | Galvanisieren | 300 | 80 |

Klassenzimmer mit Beleuchtungssystem

Moderner Unterrichtsraum

Raumbezogene Beleuchtung im Unterrichtsraum und eine zusätzliche

In großflächigen Produktionsstätten oder Büros besteht die Möglichkeit, in Bereichen, in denen keine Beleuchtung erforderlich ist, das Licht auszuschalten, sofern das Leitungssystem dies ermöglicht. Dies wäre zweifellos ein sinnvoller Schritt in Richtung Energieeinsparung. Dennoch sollte aus Sicherheitsgründen und zur Vermeidung von Unfällen die Beleuchtung an exponierten Stellen nicht vollständig ausgeschaltet werden. Es empfiehlt sich, als Richtwert für die dort anzustrebende Beleuchtungsstärke denjenigen Wert anzusetzen, der für Verkehrswege vorgesehen ist.

Besonders bemerkenswert an der oberen Abbildung ist die Tatsache, dass in diesem Raum zwei verschiedene Beleuchtungssysteme vorhanden sind. Einerseits handelt es sich um die eigentliche Raumbeleuchtung, die die Arbeitsplätze der anwesenden Mitarbeiter/innen beleuchtet, und andererseits um eine spezielle Beleuchtung für die Tafel. Dieses Beispiel verdeutlicht die generelle Regel, dass eine auf den jeweiligen Arbeitsbereich abgestimmte Beleuchtung dann angebracht ist, wenn die Anordnung der Arbeitsplätze und der umgebenden Bereiche bekannt ist. Ebenso wenn verschiedene Arbeitsplätze innerhalb eines Raumes unterschiedliche Beleuchtungsbedingungen erfordern, wie es beispielsweise bei Arbeitstischen und einer Tafel der Fall ist.

Mithilfe dieser Herangehensweise lässt sich tatsächlich Energie einsparen, indem jeder Bereich die benötigte Beleuchtung erhält. Dieser Ansatz mag logisch und wenig innovativ erscheinen. Jedoch zeigt die Erfahrung des Autors, dass die Umsetzung in der Praxis oft schwierig ist, da zum Zeitpunkt der Planung solche detaillierten Informationen selten zur Verfügung stehen. Nachträgliche Anpassungen sind umständlich und kostspielig, was dazu führt, dass Facility Manager sich mit unzufriedenen Kunden bezüglich möglicherweise unzureichender Beleuchtung auseinandersetzen müssen. Möglicherweise gelingt es ihnen, improvisierte Lösungen zu finden, um ihre Kunden letztendlich zufriedenzustellen. Ein wichtiger Hinweis für die Planung wäre in diesem Kontext: In Räumen mit raumbezogener Beleuchtung oder sogar in größeren Produktionsstätten sollte darauf geachtet werden, dass die Unterschiede hinsichtlich Beleuchtungsstärke und Farbwiedergabe bei einer derart differenzierten Beleuchtung nicht zu groß werden.

Die Sehaufgabe für den Arbeitsablauf ist kritisch bzw. unzureichend.

Die Genauigkeit oder erhöhte Konzentration sind für den Arbeitsablauf von besonderer Bedeutung.

Die Aufgabendetails sind klein.

Es sind geringe Kontraste vorhanden.

Individuelle oder altersbedingt veranlagte Sehschwächen müssen ausgeglichen werden.

Umgebungsbereich des Arbeitsplatzes

Technischer Arbeitsbereich

Beispiel für eine auf den Bereich des Arbeitsplatzes bezogene Beleuchtung

Grundsätzlich fordern die relevanten Vorschriften, dass eine Verbindung zwischen der Beleuchtung des eigentlichen Arbeitsplatzes und der Beleuchtung der umgebenden Flächen des Arbeitsbereichs hergestellt wird. Wenn zum Beispiel der Arbeitsplatz mit einer Beleuchtungsstärke von 300 lx ausgestattet ist, sollte die Beleuchtungsstärke in der Umgebung des Arbeitsplatzes mindestens 200 lx betragen. Falls der Arbeitsplatz mit 500 lx oder mehr beleuchtet ist, sollte die durchschnittliche Beleuchtungsstärke in der Umgebung des Arbeitsplatzes mindestens 300 lx erreichen.

Generell lässt sich festhalten, dass die minimale Beleuchtungsstärke im Umgebungsbereich des Arbeitsplatzes nicht unter der Hälfte der durchschnittlichen Beleuchtungsstärke der Umgebung liegen darf.

Fallbeispiele:

Präzisionsinstrument Nutzung

Fachmann bedient hochpräzises Messgerät in technischer Umgebung.

Gemäß Anhang C ASR 3.4 (23.6 Arbeiten an Holzbearbeitungsmaschinen) ist an einer Bandsäge eine Mindestbeleuchtungsstärke von 500 lx erforderlich. Diese Anforderung wird im Arbeitsbereich durch die vorhandene Deckenbeleuchtung erfüllt. Zur gezielten Aufhellung der Schnittstelle (Gefahrstelle) wird zudem eine zusätzliche Leuchte an der Maschine installiert, die direkt auf den Arbeitsbereich ausgerichtet ist.

Detailgenaue Werkstatt

Spezialisierte Werkstatt für detailorientierte technische Zeichnungen.

Die ASR A 3.4 fordert einen Mindestwert von 1500 lx als Beleuchtungsstärke an Uhrmacherarbeitsplätzen. Diese Anforderung muss lediglich auf dem Bereich erfüllt werden, der für die Sehaufgaben relevant ist. Aus diesem Grund wurde eine zusätzliche Arbeitsplatzleuchte am Montagetisch angebracht. Über den restlichen Bereich des Arbeitsplatzes muss eine durchschnittliche Beleuchtungsstärke von 500 lx gewährleistet sein, und es darf an keiner Stelle im Raum ein Wert von 300 lx unterschritten werden. Diese Aufgabe wird von der Deckenbeleuchtung übernommen.

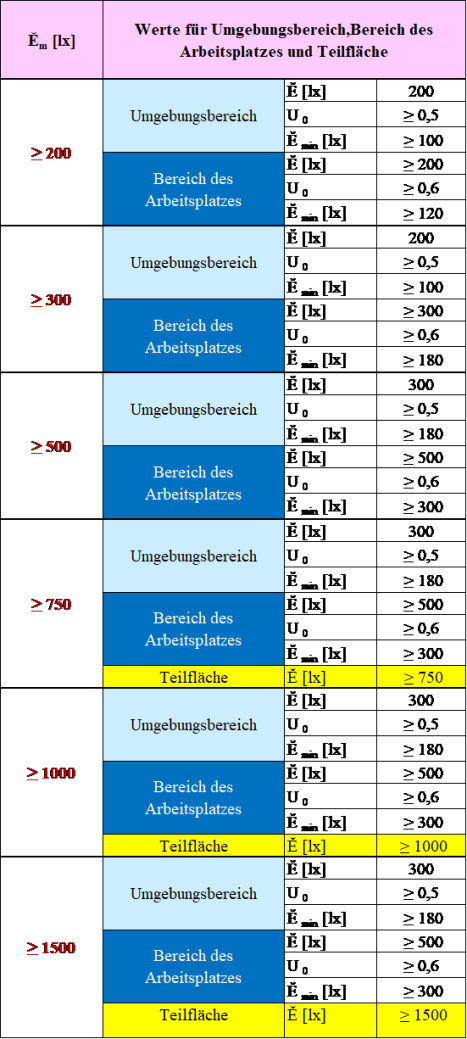

Die nachfolgende Tabelle enthält die vorgegebenen Werte für die Abstufung der Beleuchtungsstärken für verschiedene Bereiche.

Es bedeuten:

Ē m Mindestwert der Beleuchtungsstärke

Ē Beleuchtungsstärke

U0 ist die Gleichmäßigkeit der Beleuchtungsstärke Ē min : Ē, daraus ergibt sich

Ē min der niedrigste Wert der Beleuchtungsstärke.

Beleuchtungsanforderungen nach Bereichen

Beleuchtungsstärke-Tabelle

Tabelle zur Beleuchtungsstärke in verschiedenen Arbeitsbereichen.

Bei der Lektüre mögen einige Leser einen plötzlichen Moment der Erkenntnis erleben, insbesondere wenn sie an innerbetriebliche Umzüge denken, die sie möglicherweise initiiert oder durchgeführt haben. Wurden diese Anforderungen tatsächlich in Betracht gezogen? Welche Konsequenzen könnten bei einem Unfall auftreten, wenn sich herausstellt, dass die Beleuchtung nicht angemessen ausgewählt wurde?

Begrenzung von Reflexionen auf dem Bildschirm

Büroarbeitsplatz

Moderner Büroarbeitsplatz mit Computer.

In der heutigen Zeit sind Computer allgegenwärtig, und nahezu sämtliche Arbeitsplätze fungieren zugleich als Computerbedienplätze mit Bildschirmen. Bedauerlicherweise können schlechte Lichtverhältnisse oder Spiegelungen die Nutzung eines Computers beeinträchtigen oder gar unmöglich machen. Aus diesem Grund ist es essenziell, störende Reflexionen zu eliminieren oder zumindest zu minimieren.

In erster Linie ist es entscheidend, Bildschirme auszuwählen, die nicht spiegeln. Weiterhin können Reflexionen durch gezielte Beleuchtung vermieden werden, beispielsweise durch den Einsatz von entblendeten Leuchten. Dies ist der Fall bei Leuchten mit einem UGR-Wert von s = 19, bei denen die Leuchtdichte, die sich im Bildschirm spiegeln könnte, ausreichend begrenzt ist.

Im Falle von Notebooks wird empfohlen, den Bildschirm in einem Winkel von etwa 35 Grad zu neigen. Dennoch könnte es bei dieser Positionierung dazu kommen, dass die Entspiegelung nicht zufriedenstellend ist. Der Facility Manager wird in den meisten Fällen nicht über das spezifische Fachwissen zu diesen Zusammenhängen verfügen.

Dennoch ist es von Bedeutung, dass er über grundlegende Kenntnisse verfügt und in Zusammenarbeit mit Fachleuten unter Einbeziehung einschlägiger Strategien, wie beispielsweise der richtigen Wahl der Leuchtmittel und Platzierung der Lichtquellen, die bestmöglichen Bedingungen für die Bildschirmarbeit sicherstellt.

Künstliche Beleuchtung im Freien

Da zahlreiche Arbeitsplätze entweder ganz oder teilweise im Freien liegen, ist die genaue Einhaltung entsprechender Vorschriften von großer Bedeutung. Dies gilt besonders für Zeiten der Dunkelheit oder ungünstiger Witterungsbedingungen. Konkrete Mindestbeleuchtungsstärken sind beispielsweise in der erwähnten ASR A 3.4, insbesondere im Anhang 2, festgelegt.

Wie in anderen Abschnitten dieses Buches betont wird, ist es auch für solche Arbeitsplätze erforderlich, Gefährdungsbeurteilungen durchzuführen, um unter anderem die Mindestbeleuchtungsstärken zu ermitteln und sicherzustellen. Aufgrund der Vielfältigkeit und teilweise Unvorhersehbarkeit von Außenarbeitsplätzen kann es sein, dass die Einhaltung der geforderten Beleuchtungsstärken nicht immer einfach ist und besondere Aufwendungen erfordert. Um diesen Sachverhalt zu verdeutlichen, kann das folgende einfache Beispiel dienen:

Fallbeispiel:

Um die sichere Beleuchtung eines Firmengeländes während nächtlicher Gabelstaplerfahrten zu gewährleisten, stehen zwei Ansätze zur Verfügung. Ein Ansatz besteht darin, das gesamte Gelände mit einer Beleuchtungsanlage auszustatten, die überall die erforderliche Mindestbeleuchtungsstärke bietet. Alternativ dazu kann der Gabelstapler mit angemessenen Fahrlichtern ausgerüstet werden. Zusätzlich können gegebenenfalls weitere Schutzmaßnahmen oder Teilbeleuchtungsanlagen installiert werden, um potenzielle Gefährdungen auch ohne eine umfassende ideale Beleuchtung zu minimieren.

Jedoch wird deutlich, dass jeder Fall wahrscheinlich individuell ist. Für den Facility Manager besteht im Wesentlichen die vorrangige Aufgabe darin, die Gefährdungsanalyse tatsächlich durchzuführen oder durchführen zu lassen. Anschließend sind die erforderlichen Maßnahmen zur Sicherheits- und Gesundheitsgewährleistung bekannt und planbar. In einigen Fällen mag es bereits ausreichend sein, wenn die im Laufe der Zeit abnehmende Lichtintensität durch regelmäßige Instandhaltung (Inspektion, Wartung und gegebenenfalls Erneuerung) immer wieder auf das ursprünglich geplante Niveau zurückgeführt wird.

Beleuchtung in Industriehallen bei Nacht

Lager Nachtbetrieb

Gabelstapler im Einsatz bei Nacht im Lager.

Sicherheit und Komfort durch passende Lösungen

| Was ? | Wie? |

|---|---|

| Tätigkeiten im Freien an orts-festen Arbeitsplätzen | Wenn die Tätigkeiten denen in Räumen entsprechen, dann müssen sie mit den für Innenräume notwendigen Beleuchtungsstärken beleuchtet werden. |

| partiell mindestens verdoppel-te Beleuchtungsstärken | Dazu sollte die Beleuchtungsstärke partiell mindestens verdoppelt werden. In jedem Fall müssen Sicherheitsfarben einwandfrei erkennbar sein. |

| Adaptionszeiten | Übergänge von Innenräume nach außen und umgekehrt, zum Beispiel Halleneinfahrten, sind gefährlich, weil sich das Auge oft nicht schnell genug an die unterschiedlichen Helligkeiten anpassen kann. Das ist bei der Planung bzw. Ausstattung zu berücksichtigen. |

| Besondere Gefahrenbereiche | z. B. Kreuzungen von Fahrzeugen mit fußläufigem Verkehr sollten Warnungen erfolgen, indem die Gefahrenstellen durch die Beleuchtung kenntlich gemacht werden. Hierzu kann eine andere Lichtfarbe eingesetzt oder die Beleuchtungsstärke angehoben werden. |

| Andere Lichtfarbe einsetzen | An besonderen Gefahrenbereichen kann der Warneffekt durch Wahl einer anderen Lichtfarbe erhöht werden. |