Allgemeine Elektroarbeiten im Gebäudebetrieb

Facility Management: Elektrotechnik » Anwendungen » Elektroarbeiten

Elektroarbeiten sind integraler Bestandteil von Gebäudeprojekten und tragen zur Sicherheit, Effizienz und Funktionalität von Geschäftsräumen bei

Die Tätigkeiten im Bereich der Elektroinstallation umfassen die Konzeption, Umsetzung, Wartung und Reparatur von elektrischen Systemen und Anlagen innerhalb von Bauwerken. Es ist von grundlegender Bedeutung, strikte Einhaltung der geltenden Normen und Richtlinien während der Durchführung elektrotechnischer Arbeiten sicherzustellen, um sowohl die Sicherheit der Arbeitskräfte als auch der Nutzer der Gebäude zu gewährleisten. Eine sorgfältige Planung und effektive Abstimmung der elektrotechnischen Tätigkeiten spielen eine entscheidende Rolle, um Betriebsstörungen sowie unvorhergesehene Kosten zu vermeiden.

Elektroarbeiten

- Allgemeine

- EVU

- Elektrische Verbraucher

- Aufzugs- und Förderanlagen

- Netzeinspeisung

- Die Transformatoren

Allgemeine Elektroarbeiten

Unter sämtlichen verfügbaren Energieformen in Immobilien ist Elektroenergie zweifellos die am weitesten verbreitete. Der reibungslose Betrieb sämtlicher technischer Anlagen innerhalb des Gebäudes erweist sich als undurchführbar, sofern keine zuverlässige Stromversorgung vorhanden ist. Die Möglichkeit, Elektroleitungen innerhalb von Bauwerken zu verlegen, erweist sich im Vergleich zur Installation von Heizungsrohren oder gar Lüftungskanälen als erheblich einfacher.

So sind die wesentlichen Vorzüge beim Einsatz von Elektroenergie:

die leichte Umwandlung in andere Energieformen. Man denke an Wärme, Licht, mechanische Arbeit

ihr einfacher Transport

ihre universelle Einsetzbarkeit und

ein verhältnismäßig hoher Wirkungsgrad bei der Energieumwandlung.

Effektive Sonnenschutzmaßnahmen: Balance zwischen Verdunkelung und Beleuchtung

Der Mehrwert für die Nutzer von Gebäuden ist in hohem Maße von einer zuverlässigen Stromversorgung abhängig. Im Kontext der Elektroarbeiten umfasst dieser Begriff die Installation von Anlagen für Starkstrom, Mittelspannung und Niederspannung innerhalb von Bauwerken. Dies schließt im Wesentlichen sämtliche Aspekte von der Transformatorleistung bis zur Steckdose ein. An dieser Stelle wird der Bereich der "Schwachstromtechnik" nicht berücksichtigt. Eine umfassende Behandlung aller Einzelheiten der Elektrotechnik ist an dieser Stelle nicht möglich. Hierfür stehen ausreichend Fachexperten zur Verfügung, die durch spezielle Studiengänge, Schulungen und Facharbeiterausbildungen das erforderliche Fachwissen erlangen. Das Ziel dieses Buches beschränkt sich lediglich auf eine übersichtliche Darstellung der grundlegenden Aufgaben des Facility Managements, zu denen zweifellos auch die Elektroarbeiten gehören. Trotz der oben genannten Vorteile der Elektroenergieanwendung sind auch eine Reihe wichtiger Nachteile zu beachten.

Man denke beispielsweise an:

Unfälle mit elektrischem Strom

Brand- und Explosionsgefahr bei Kurzschlüssen

elektromagnetische Strahlung (Elektrosmog)

und letztlich starke magnetische Kraftwirkungen bei Kurzschluss.

Schutzmaßnahmen in der Elektrotechnik: Vorschriften und Herausforderungen für Unternehmen

Um diesen potenziellen Gefahren entgegenzuwirken, existieren insbesondere im Bereich der Elektrotechnik vielfältige Schutzmaßnahmen und spezifische Vorschriften. Derartige Richtlinien schließen unter anderem ein, dass nicht jede beliebige Person befugt ist, ungeprüfte Änderungen an elektrischen Anlagen durchzuführen. Dies kann in kleineren Unternehmen eine gewisse Herausforderung darstellen, insbesondere wenn keine intern autorisierte Fachkraft vorhanden ist und somit auf externe Unterstützung angewiesen werden muss.

Obwohl die Erzeugung von elektrischer Energie heutzutage bereits in bestimmten Unternehmen erfolgt, gehen wir in dieser Betrachtung vorrangig davon aus, dass die elektrische Energie außerhalb des zu versorgenden Unternehmens erzeugt wird und dann dem Unternehmen zugeführt wird.

Elektrische Energieversorgung (EVU)

Die Erzeugung von Elektroenergie erfolgt in Kraftwerken durch verschiedene Verfahren und wird daraufhin verteilt. Dieser Verteilungsprozess erfolgt üblicherweise über Freileitungen in einem Verbundnetz auf der Hochspannungsebene (110-400 kV). Die Energieerzeuger sind über dieses Verbundnetz miteinander verknüpft. In der Nähe von größeren Siedlungen oder Industrieanlagen wird die erzeugte Energie auf die Mittelspannungsebene heruntertransformiert, die einen Bereich von 1-30 kV abdeckt, und in das lokale Versorgungsnetz (EVU-Netz) eingespeist.

Je nach Bedarf und lokalen Gegebenheiten sind bei großen Energieverbrauchern oder als Teil von EVU-Stationen außerhalb von Gebäuden Transformatorenanlagen installiert. In diesen Anlagen erfolgt die Heruntertransformierung von der Mittelspannungsebene auf die Niederspannungsebene (50-1000 V; in Mitteleuropa vorwiegend 231/400 V).

Niederspannungslösungen für Steuerungs- und Übertragungssysteme

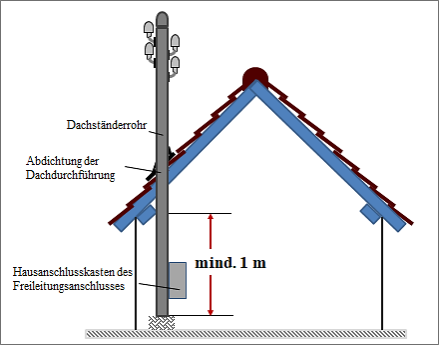

Dachdurchführung für Versorgungsleitungen

Dachständeranschluss für Einfamilienhaus.

Wenn die Spannung auf Werte unter 50 V heruntertransformiert wird, erfolgt dies vor allem zur Bereitstellung von Systemen für Steuerung, Überwachung und Informationsübertragung.

Wichtige elektrische Verbraucher

Insbesondere das Energiemanagement widmet sich ausführlich den Fragestellungen bezüglich des Stromverbrauchs, der aufgrund der elektrischen Anlagen von Unternehmen entsteht. Dennoch wird hier kurz auf die elektrischen Verbraucher eingegangen. Um den Gesamtverbrauch stets im Überblick zu haben, ist es notwendig, die Verbraucher entsprechend zu erfassen und aufzulisten. Die kleineren Verbraucher sind dabei im Gesamtzusammenhang von Bedeutung, weshalb sie auch als ein geschätzter Sammelbegriff betrachtet werden können. Allerdings ist es von wesentlicher Bedeutung, die größeren Verbraucher genau zu identifizieren. Diese spielen eine wichtige Rolle bei Verhandlungen über Tarife mit dem Energieversorgungsunternehmen (EVU), da die Tarife oft von ihnen abhängen. Es ist ebenso von Wichtigkeit, die Zeiträume des Verbrauchs zu ermitteln, etwa ob der Energieverbrauch lediglich während des Tages oder auch während der Nachtschicht erfolgt und in welchem Umfang.

Insbesondere größere Verbraucher können unter Umständen genehmigungspflichtig sein, insbesondere dann, wenn sie das Verhalten oder die Belastung des Stromnetzes beeinflussen können. Etwaige örtliche Bestimmungen in diesem Kontext müssen entsprechend berücksichtigt werden.

Man unterscheidet Motoren hauptsächlich nach folgenden Kriterien:

der Bauform (A, B, V)

der Läuferart

der Schutzrat (IP 11 bis EP 33)

der Isolationsklasse (A bis H)

dem freien Wellen Ende (eins oder zwei)

der Nenn-Betriebslast

der Lüftungsart.

Das ist zum Beispiel der Fall, wenn ein Gebäude klimatisiert ist. Es handelt sich dabei meist um:

Kleinstmotoren (Wechsel- oder Gleichstrom; max. 1 kW)

Drehstrommotoren unterschiedlicher Schaltungsart

Synchronmotoren

Kommutatormotoren für Wechsel- oder Gleichstrom.

In der Heizungs-, Lüftungs- und Kältetechnik finden in der Regel die folgenden Motoren Verwendung:

| Motoren | Erläuterung |

|---|---|

| Asynchronmotoren | Ermöglichen die stufenlose Regelung der Drehzahl infolge An-steuerung |

| Pol umschaltbare Moto-ren | können auf zwei, maximal drei vorgegebene Drehzahlen umge-schaltet werden |

| Schleifringläufermoto-ren | mit ihnen ist die Umschaltung auf mehrere vorgegebene Dreh-zahlen möglich |

Kostensenkung durch den Einsatz von Mittelspannungsmotoren in neuen Anlagen

Wenn der Facility Manager Aufgaben bei der Entwicklung neuer Anlagen hat, sollte er gegebenenfalls überprüfen, ob Motoren als Mittelspannungsmotoren verwendet werden können, um Investitionskosten zu senken. Auf diese Weise könnten Kosten eingespart werden. Solche Motoren finden beispielsweise Verwendung für den Antrieb von Kältekompressoren, großen Pumpen und Ventilatoren.

Aufzugs- und Förderanlagen

Im Kontext von Aufzugs- und Förderanlagen werden speziell die elektrotechnischen Gesichtspunkte betrachtet. Diese Anlagen weisen üblicherweise Anschlussleistungen im Bereich von 5 bis 30 kW auf, was sich im Gesamtenergieverbrauch eines Unternehmens nicht übermäßig stark niederschlägt. Es ist jedoch zu beachten, dass die Leistungsaufnahme nicht kontinuierlich erfolgt. Aufgrund der wiederholten Stopps und Starts erzeugen diese Anlagen hohe Anlaufströme, die entsprechend berücksichtigt werden müssen. Diese Berücksichtigung ist von besonderer Bedeutung, da solche Anlaufströme das Stromnetz destabilisieren können.

Bei der Erstellung einer Energiebilanz werden in der Regel die Verbräuche im kontinuierlichen Betrieb berücksichtigt. Vorübergehende Verbräuche, wie sie bei Aufzugsanlagen auftreten, werden normalerweise nicht aufgeführt, es sei denn, ihr Beitrag ist wesentlich. Falls die Leistungsaufnahme der Aufzugsanlagen in einer Gebäudeenergiebilanz von Bedeutung ist, spielt auch ihr temporäres Verhalten eine Rolle und die Anlaufströme müssen bei der Dimensionierung entsprechend einbezogen werden.

Küchengeräte

Die Präsenz von Großküchen hat ebenso Einfluss auf die Energiebilanz. In Bürogebäuden mit einer üblichen technischen Ausstattung können Großküchen sogar den maßgeblichsten Einzelverbraucher darstellen und dadurch erheblichen Einfluss auf die Leistungsbilanz haben.

Dies ist bei der Planung auf jeden Fall zu berücksichtigen als Faustformel kann gelten:

700 Essenteilnehmer: 400 kW

3000 Essenteilnehmer: 1200 kW.

Beleuchtungsanlagen

Neben Großküchen und größeren Motoren im Unternehmen zählen auch Beleuchtungsanlagen zu den Hauptverbrauchern. Daher haben sie in der Energiebilanz eine bedeutende Rolle. Bei der Planung der zu beleuchtenden Flächen müssen die qualitativen Anforderungen an die Beleuchtung bereits sorgfältig berücksichtigt werden. Die Festlegung der Beleuchtung erfolgt gemäß den Anforderungen hochwertiger und weniger anspruchsvoller Bereiche, was zu unterschiedlichen flächenbezogenen Leistungen führt, die in der Energiebilanz eingerechnet werden.

Um auch hier eine überschlägige Einschätzung vornehmen zu können, mag gelten:

15 W/m² für eine durchschnittliche Anschlussleistung

10 W/m² Zielwert einer energetisch sparsamen Beleuchtung.

Steckdosenverbraucher

Wie der Name bereits andeutet, gehören Steckdosenverbraucher zu den Geräten, die über eine Steckdose mit Energie versorgt werden.

Der Einfluss von Steckdosenverbrauch auf die Energiebilanz im Arbeitsalltag

Außerdem umfassen sie auch alle anderen gebräuchlichen Geräte, die im täglichen Arbeitsalltag benötigt werden. Obwohl die Anzahl mitunter recht hoch sein kann, insbesondere bei der Überprüfung von beweglichen Geräten vor Ort, stellt der sogenannte Steckdosenverbrauch in der Regel lediglich einen geringen Anteil an der Energiebilanz eines Unternehmens dar. Dies liegt auch unter anderem daran, dass die gleichzeitige Nutzung all dieser Geräte vergleichsweise niedrig ist.

Niederspannungseinspeisung

Normalerweise stellt das Energieversorgungsunternehmen (EVU) die Niederspannung bereit. Dies erfolgt üblicherweise mithilfe eines Kabels des EVU, das beispielsweise von außen kommend in einem Kabelgraben verlegt wird und in den Hausanschlussraum eingeführt wird.

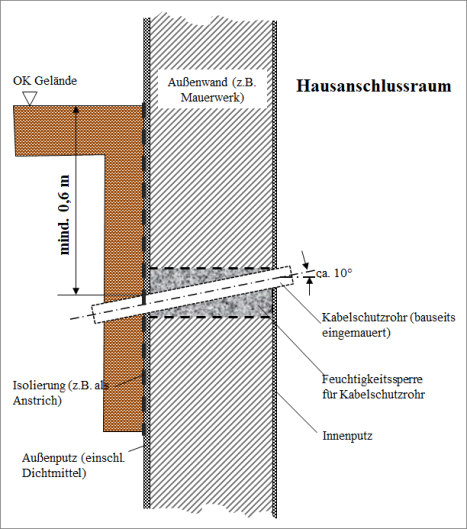

Wichtige Faktoren bei der Verlegung von Kabelschutzrohren und Hausanschlussräumen

Kabeldurchführungs-Diagramm

Maße bei Einbringung mit Kabelschutzrohr.

Die dargestellte Abbildung verdeutlicht besonders die Aspekte, die bei der Verlegung des Kabelschutzrohres berücksichtigt werden müssen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Durchführung in keiner Weise die Bausubstanz negativ beeinträchtigt oder das Eindringen von Feuchtigkeit ermöglicht. Bei der Gestaltung der Raumaufteilung im Gebäude sollte beachtet werden, dass Hausanschlussräume stets an den Außenwänden des Gebäudes platziert werden müssen, durch die die Durchführung erfolgt. Dies ist in der Regel im Keller oder im ersten Untergeschoss der Fall. In Ausnahmefällen könnte auch im Erdgeschoss ein Hausanschlussraum eingerichtet werden. In solchen Situationen müssen jedoch alle Türen in Fluchtrichtung geöffnet werden können.

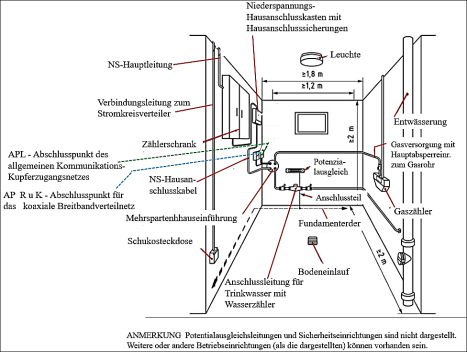

Hausanschluss

Anschlusspunkte für Versorgungsleitungen

Niederspannungseinspeisung, Beispiel für Hausanschlusskasten.

Im Hausanschlussraum des Gebäudes befindet sich ein entsprechender Hausanschlusskasten für die Einspeisung. Dieser Hausanschlusskasten muss stets für die Mitarbeiter des EVU zugänglich sein und den jeweiligen Anforderungen entsprechend installiert werden. Bei kleineren Objekten ist es nicht zwingend erforderlich, den Hausanschlusskasten in einem eigens dafür vorgesehenen Raum unterzubringen. Er könnte beispielsweise auch an der Außenseite des Hauses installiert werden.

In größeren Objekten und Mehrfamilienhäusern hingegen ist ein dedizierter Hausanschlussraum zwingend erforderlich. In bestimmten Ortsnetzen erfolgt die Einspeisung über Freileitungen. Wenn dies der Fall ist, müssen die Dachkonstruktionen so ausgelegt sein, dass sie einen Dachständer aufnehmen können. Dieser Dachständer muss in der Lage sein, die durch die Freileitung verursachten Kräfte aufzufangen. Wenn Hausanschlüsse von Freileitungen an der Giebelseite eines Gebäudes eingerichtet werden, muss dies außerhalb des Reichweitebereichs erfolgen.

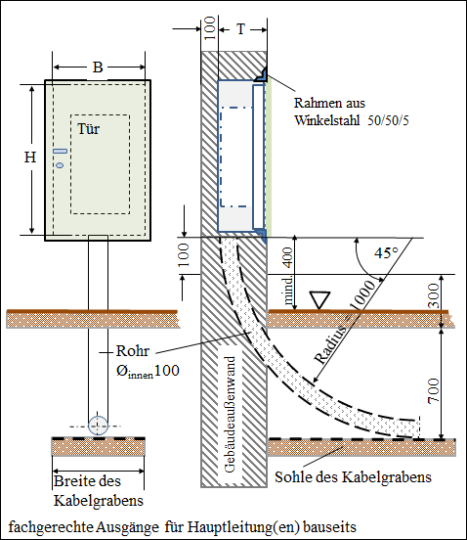

Hausanschlussraum

Notausgangswege-Regelkonformität

Einführungsmaße (unterirdisch).

Wie bereits dargelegt, findet in einem größeren Objekt die Stromübergabe im Hausanschlussraum statt. Im Rahmen der Bauausführung muss die Möglichkeit der Kabeleinführung durch die Außenwand vorgesehen werden, wie das beigefügte Bild veranschaulicht. Die Einführung geschieht durch ein oder mehrere Schutzrohre. Die Größe dieser Rohre bestimmt sich nach dem Verwendungszweck sowie der Art und Größe der Kabel, die durch das Energieversorgungsunternehmen (EVU) festgelegt werden.

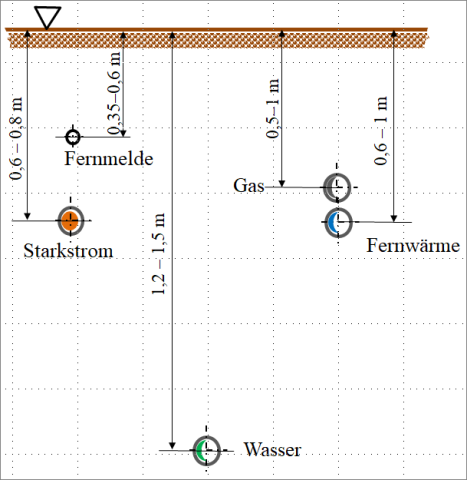

An einer anderen Stelle wurde bereits über die erforderlichen Tiefen für die Verlegung von Leitungen unter der Geländeoberfläche informiert. Hier wird noch einmal darauf hingewiesen, welche Tiefen die entsprechenden Leitungen bei der Hauseinführung aufweisen müssen. Das Stromkabel wird in einer Tiefe von etwa 60-80 cm unterhalb der Geländeoberfläche verlegt und von dort aus in das Gebäude eingeführt.

Fundamenterder: Vorschriften und Anwendung im Blitzschutz

Details der Hausanschlüsse

Hausanschlussraum E-Technik mit Hauptpotenzialausgleich (entspr. DIN 18012).

Die technischen Regeln legen fest, dass jedes Gebäude über einen Fundamenterder verfügen muss. Auf diesem Erder muss die Potenzialausgleichsschiene angebracht sein. Zusätzlich kann der Fundamenterder auch für eine eventuell erforderliche Blitzschutzanlage genutzt werden.

An einen Fundamenterder werden die folgenden konkreten Anforderungen gestellt:

Er muss in das (Beton-) Fundament so vollständig in den Beton eingebettet und um-schlossen werden, dass keine Korrosion möglich ist.

Das Material ist üblicherweise verzinkter Bandstahl □ 100 mm²,

bei einer bevorzugten Kantenlänge von 30 x 3,5 mm oder ca. 40 x 2,5 Millimeter.

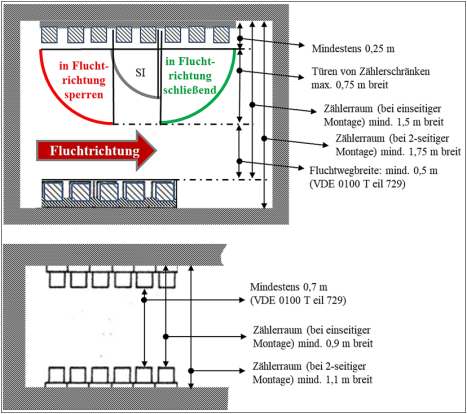

Messeinrichtungen (Zähler)

Die Zähler, die die elektrische Strommenge erfassen und für die monetäre Abrechnung verwendet werden, gehören in der Regel dem Elektroversorgungsunternehmen. In größeren Projekten werden spezielle Zählerräume mit den entsprechenden Abmessungen für diese Zwecke eingerichtet. In kleineren Gebäuden hingegen sind die Zähler normalerweise im Hausanschlussraum untergebracht.

Sicherer Zugang und Planung von Messplätzen in der Energieversorgung

Normen für Fluchtrouten

Abmessungen bei Zählerräumen.

In diesem Zusammenhang ist es von Bedeutung, sicherzustellen, dass der Zugang für die Mitarbeiter des Elektroversorgungsunternehmens stets gewährleistet und sicher ist. Die Anzahl der Messplätze wird in der Planung festgelegt, ebenso wie die erforderlichen Reserveplätze. Es ist zu beachten, dass je nach Elektroversorgungsunternehmen unterschiedliche Regelungen gelten können.

Ebenso müssen solche elektrischen Zählerräume frei sein von Leitungen für:

Gas,

Wasser,

Heizung,

Abwasser,

Hebeanlagen

und sonstige entsprechende Leitungen bzw. Einrichtungen.

Anschlussbeispiele Freileitungen

Der nachfolgende Abschnitt behandelt die in Deutschland weniger häufig vorkommende Einspeisung über Freileitungen. Dabei sind Mindestmaße einzuhalten, und insbesondere die statischen Anforderungen müssen berücksichtigt werden. Dies betrifft vor allem Dachständeranschlüsse und Freileitungsanschlüsse. Die folgenden Abbildungen veranschaulichen diese Anforderungen beispielhaft.

Sicherheitsaspekt: Berücksichtigung des Handbereichs bei unisolierten Leitungen

Fassadeninstallation von Versorgungsleitungen

Mindestabstände bei Freileitungsanschlüssen.

Es ist ebenfalls wichtig, den Handbereich zu berücksichtigen, wenn unisolierte Leitungen verwendet werden.

Mittelspannungseinspeisung

Die Elektroenergieversorgung erfolgt üblicherweise aus dem Mittelspannungsfeld, wenn das Objekt eine Anschlussleistung von mehr als 42 kVA aufweist.

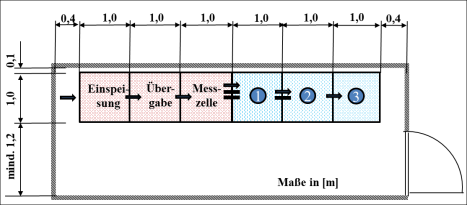

Mittelspannungsschaltanlage

Wenn die Versorgung aus dem Mittelspannungsnetz erfolgt, können die Abnehmer auf unterschiedliche Weise von den Umspannwerken des Energieversorgungsunternehmens (EVU) versorgt werden.

Anforderungen an die Räumlichkeiten für Schaltanlagen: Trennung und Zugang

Prozessfluss Messzellen-Anordnung

Typischer Aufbau einer Mittelspannungsschaltanlage.

Die Räume für die Aufnahme der Schaltanlagen müssen bestimmten allgemeinen Kriterien entsprechen. Diese Kriterien bestehen in erster Linie aus der Aufteilung der Anlage in den Teil, der dem Energieversorgungsunternehmen (EVU) gehört, und dem Objektteil des Kunden des EVU. Dies entspricht grundsätzlich den üblichen Anforderungen an Hausanschlussstationen. Es muss also der (separate) Zugang durch Mitarbeiter des EVU sichergestellt werden. Dies kann beispielsweise durch ein separates Treppenhaus oder auf andere geeignete Weise erfolgen.

Optimierung der Energieübertragung durch Einsatz von Mittelspannungsstationen in großen Anlagen

Bei sehr großen Objekten kann die Energieübertragung durch Kabel oder Schienensysteme auf Niederspannungsebene erhebliche Verluste aufweisen. Aus diesem Grund werden insbesondere in Industrieobjekten häufig mehrere Mittelspannungsstationen eingesetzt, vorwiegend in sogenannten Lastschwerpunkten. Von dort kann die Elektroenergie auf jeweils kürzestem Wege an die Niederspannung übergeben werden. Die Anzahl der einzusetzenden Mittelspannungsstationen wird hauptsächlich nach den folgenden Schwerpunkten ermittelt:

Die Anzahl der einzusetzenden Mittelspannungsstationen wird hauptsächlich nach den folgenden Schwerpunkten ermittelt:

lnvestitionen für die Stromübertragung, einbegriffen Schaltanlagen, und Leitungen bis hin zum Verbraucher,

Baukosten, die für die Unterbringung der Technik notwendig sind

laufende Kosten infolge der Übertragungsverluste

und des Betriebs der Anlage.

Die Transformatoren

Die Wirkungsweise eines Transformators ist allgemein bekannt: Durch die Primärspule auf der Hochspannungsseite fließt ein Wechselstrom. Dieser erzeugt im Eisenkern einen magnetischen Fluss, welcher in der Wicklung der Sekundärspule eine niedrigere Induktionsspannung induziert, die jedoch die gleiche Frequenz aufweist.

Auswahlkriterien für Trafos

Um von der Mittelspannungsebene auf die Niederspannung zu gelangen, muss der Strom transformiert werden. Dies wird durch Transformatoren erreicht, das heißt, Umformung von 10 bis 20 kV auf 0,4 kV. Die Transformatoren werden nach folgenden Kriterien bestimmt:

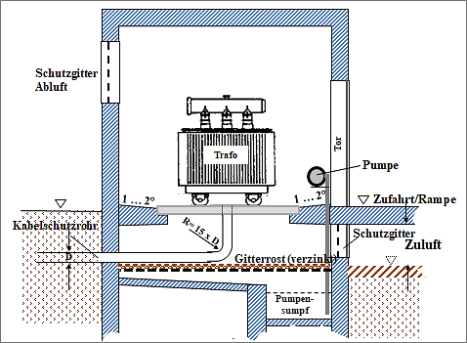

Trafokühlung und Platzbedarf

Die Energieübertragung in einen Transformator erfolgt nicht verlustfrei. Es entsteht Verlustwärme, die durch Kühlung abgeführt werden muss. Grundsätzlich kommen bei den Transformatoren flüssigkeits- und luftgekühlte Konstruktionen zum Einsatz.

Die Verlustwärme von Transformatoren, die etwa 10 % der Nennleistung ausmacht, wird also durch

natürliche Lüftung

oder mit einer RLT-Anlage

abgeführt.

Umweltschutz und Sicherheitsanforderungen bei der Verwendung von Transformatorenöl

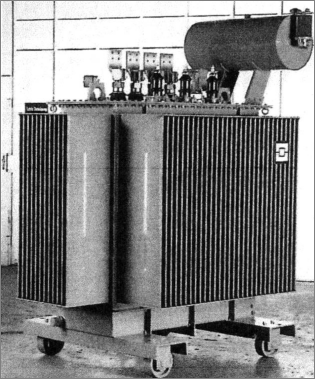

Einrichtung der Transformatorinstallation

Flüssigkeitsgekühlter Trafo (Innenaufstellung).

In der heutigen Zeit spielt der Schutz der Umwelt bei der Verwendung der Kühlmittel eine große Rolle. (In der Vergangenheit wurde beispielsweise Clophen verwendet.) Die Hauptkühlflüssigkeit in den heute verwendeten Transformatoren ist spezielles Transformatorenöl. Obwohl die Kühlleistung bei diesem Verfahren als Vorteil gilt, ergeben sich auch Nachteile. Diese liegen insbesondere in den erheblichen baulichen Maßnahmen, die aufgrund der Brandgefahr durch das Kühlmittel Öl notwendig werden. Die Abbildung „Flüssigkeitsgekühlter Trafo (Innenaufstellung)“ veranschaulicht exemplarisch den hierfür notwendigen Aufwand.

Fallbeispiel:

Ein Öltransformator mit einer Leistung von bis zu 630 kVA soll aufgestellt werden. Bei dieser Leistung muss unter dem Transformator eine Auffangwanne angebracht werden. Diese Wanne muss in der Lage sein, den gesamten Flüssigkeitsinhalt des Transformators vollständig aufzufangen. In diesem Beispiel beträgt das Volumen 0,7 m³.

Kriterien und Erläuterungen zur Transformatorauswahl

Transformator-Spezifikationstabelle

Einige Auswahlkriterien für Trafos.

Die Tabelle bietet eine detaillierte Übersicht über die Kriterien zur Auswahl von Transformatoren, einschließlich der Nennspannung, die auf die von den Verbrauchern benötigte Spannung abgestimmt ist, der Nennleistung, die sich nach der von den angeschlossenen Verbrauchern geforderten Leistung richtet, sowie der Schaltgruppe, die den Verwendungszweck des Transformators angibt. Weiterhin wird die Bauart beschrieben, die sich nach den geltenden Normen und den Kühlungsarten richtet. Das Kriterium der Kühlung wird durch die Art der Kühlung (Flüssigkeits- oder Luftkühlung) und durch die Verluste bestimmt, die insbesondere bei der Auswahl des Kühlmittels berücksichtigt werden müssen. Diese Informationen sind entscheidend, um die Effizienz und Sicherheit der Transformatoren im Betrieb zu gewährleisten.

Sicherheitsanforderungen für die Installation mehrerer Transformatoren

Wenn mehrere Transformatoren nebeneinander aufgestellt werden sollen, bedarf es in der Regel lediglich einer Auffangwanne (auf Basis der Gleichzeitigkeitsvermutung). Bei größeren Nennleistungen der Transformatoren im Bereich zwischen 800 und 2.500 kVA muss eine Auffanggrube errichtet werden, die mindestens ein Auffangvolumen von 2 m³ aufweist.

Transport und Platzierung von Transformatoren in Aufstellungsräumen

Mobiler Transformator

Ölgekühlter Transformator.

Transformatoren müssen in die Aufstellungsräume eingebracht werden. Aus diesem Grund sind sie normalerweise mit einem untersetzten Fahrgestell ausgestattet. Sie werden üblicherweise so in den Ausstellungsraum geschoben, als ob sie auf Schienen bewegt würden.

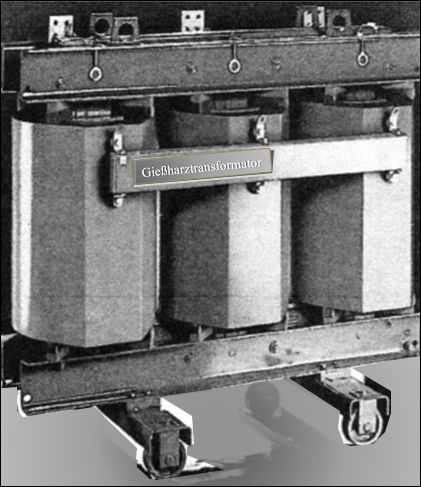

Vorteile der Gießharztransformatoren: Kompakte Bauweise und flexible Installation

Gießharztransformator

Gießharztransformator.

Beim Gießharztransformator ist die benötigte Aufstellungsfläche im Vergleich zum Öltransformator deutlich kleiner. Es gibt keine besonderen baulichen Maßnahmen, da Gießharztransformatoren in der Aufstellung wesentlich unkomplizierter sind und fast an jeder beliebigen Stelle im Gebäude installiert werden können. Die wesentlichen Bestandteile der Gießharztransformatoren sind Einzelspulen, die als Aluminium- oder Kupferwicklungen ausgeführt sind. Diese Einzelspulen sind in einem hochisolierenden Kunstharz eingegossen. Jede der im Bild zu sehenden drei Spulen ist auf ein Joch montiert, das aus einem entsprechenden Profilstahl besteht. Unter diesem befinden sich die Transportrollen.

Aufstellungsanforderungen für Transformatoren: Natürliche Belüftung und Doppelbodensystem

Transformatoren müssen bei natürlicher Belüftung an der Außenwand eines Gebäudes aufgestellt werden, wobei außerhalb des Gebäudes Belüftungsgräben erforderlich sind. Über diese Belüftungsgräben können die Transformatoren eingebracht werden, und es kann die Zu- und Abluft strömen. Zudem sollen Transformatoren auf einem Doppelboden aufgestellt werden, um große Kabel mit ihren Biegeradien günstig einschleifen zu können. Die Höhe des Doppelbodens beträgt dabei 0,8 m. Über diesen Doppelboden können auch die Niederspannungskabel zu den Schaltanlagen geführt werden.

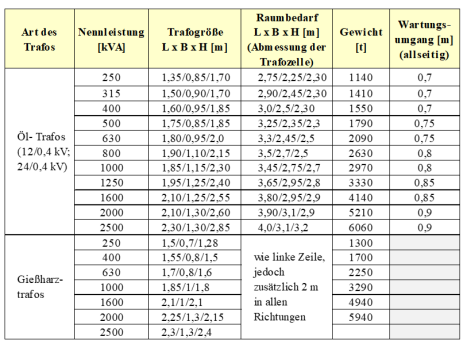

Platzbedarf und Abmessungen von Transformatoren: Eine tabellarische Übersicht

Tabelle der Transformatorgrößen

Platzbedarf für Trafos.

In der nachfolgenden Tabelle ist eine Übersicht über Transformatoren und den Platz, den sie bei der Aufstellung benötigen, dargelegt. Aus dieser Übersicht gehen ebenfalls die Abmessungen der jeweiligen Trafozelle hervor.