Gefahrenmeldeanlagen im Gebäudebetrieb

Facility Management: Elektrotechnik » Anwendungen » Gefahrenmeldeanlagen

Gefahrenmeldeanlagen dienen dem Schutz von Personen und Gebäuden vor potenziellen Bedrohungen wie Einbruch, Brand oder Gaslecks

Eine sorgfältig konzipierte Anlage integriert verschiedene Sensoren und Melder, um frühzeitig mögliche Gefahren zu erkennen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Durch die Einbindung von Gefahrenmeldeanlagen in bestehende Gebäudemanagementsysteme ist eine zentrale Überwachung und Kontrolle aller sicherheitsrelevanten Aspekte möglich. Die zuverlässige Kommunikation zwischen Sensoren, Meldern und Zentralen ist ausschlaggebend für eine effiziente Gefahrenabwehr und ermöglicht eine rasche Reaktion im Notfall.

Gefahrenmeldeanlagen: Schutz für Menschen und Sachwerte

- Gefahrenmeldeanlagen

- Maßnahmen

- Einbruchhemmende

- (EMA)

- Klassifizierung von EMA

- Melder und Schalteinrichtungen

Gefahrenmeldeanlagen

Die Aufgabe von Gefahrenmeldeanlagen (GMA) besteht darin, zuverlässige Meldungen über Gefahren für Personen und Gegenstände bereitzustellen. Ebenso erfassen sie Informationen, die absichtlich oder unbeabsichtigt von Personen verursacht wurden. GMA können auch Störungen erfassen, sofern dies als Teil der Anforderungen vorgesehen ist, und diese an eine zentrale Steuereinheit weiterleiten. Selbst die Übertragung der Meldungen, sei es über Draht (Standleitung) oder Funk, wird erfasst, um eine sichere Übermittlung sicherzustellen.

In die Kategorie der GMA gehören üblicherweise:

Brandmeldeanlagen (BMA),

Einbruchmeldeanlagen (EMA)

und Überfallmeldeanlagen (ÜMA).

Sichere Gefahrenmeldung für Objekte

Wenn es angemessen und wichtig ist, Gefahren sicher erkennen zu können, sind für ein Objekt Gefahrenmeldeanlagen (GMA) zu konzipieren und einzusetzen. In solchen Fällen können Feuer, Einbrüche oder Überfälle ohne die ständige Überwachung durch Personal erkannt werden, und es können geeignete Maßnahmen eingeleitet werden.

Bestandteile von GMA sind im Wesentlichen

die Melder und Signalgeber,

die Meldelinien,

Leitungen für die Versorgung (z.B. mit Strom),

oder falls vorgesehen, Funk,

weiterhin die Bedienelemente

und nicht zuletzt die Zentrale einschließlich des Prozessleitsystems.

Integrierte Gefahrenmeldeanlagen Nutzung

Komplexe Alarmanlagen-Konfiguration

Übersicht der zentralen Alarmanlage und vernetzten Komponenten.

Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit können vorhandene Bausteine der Gefahrenmeldeanlage (GMA), wie die Hardware, Software und die Übertragungswege, auch zusätzlich für weitere Meldungen genutzt werden. In solchen Fällen spricht man von einer "integrierten GMA", mit deren Hilfe beispielsweise durch die Verknüpfung auch Aufgaben wie Heizungs- und Lichtsteuerung, Zutrittskontrollen oder Zeiterfassungen durchgeführt werden können.

Kurz gesagt, eine GMA übernimmt folgende Aufgaben:

laufende Überwachung ihrer eigenen Betriebsbereitschaft sowie Überwachung der angeschlossenen Peripherie,

die Meldung von Alarmen die Meldung durch die Anlage selbst erkannter Störungen die Meldung erfolgt örtlich oder als Fernalarm an eine oder mehrere Stellen,

Durchführung automatischer Schalt- und Steuervorgänge zur Eingrenzung des Schadens

sowie, wie bereits erwähnt, zusätzlich die Gefahrenmeldung nicht behindernde Leistungen, wie das Überwachen, Transportieren und Anzeigenvon Meldungen der GLT.

Normgerechte Gefahrenmeldeanlagen Installation

Gefahrenmeldeanlagen (GMA) unterliegen strengen Normen und Bestimmungen, wie der DIN VDE 0833-1, die allgemeine Festlegungen für Brand-, Einbruch- und Überfallmeldeanlagen enthält, sowie den VdS-Richtlinien, die Anforderungen und Prüfmethoden für den Schutz gegen Umwelteinflüsse festlegen. Bei einem Betrieb nach VdS-Vorgaben ist eine Typenzulassung erforderlich, und die Installation sowie Wartung dürfen nur von VdS-zertifizierten Unternehmen durchgeführt werden. Es wird zunehmend üblich, dass solche Anlagen sowohl Brand-, Einbruch- als auch Überfallmeldeeinrichtungen kombinieren.

Einbruchhemmende Bauteile

Beispielhaft werden nun die Anforderungen und Konstruktionsdetails von einbruchhemmenden Eigenschaften in den Bauteilen, wie Aluminiumfenster und Aluminiumtüren, beschrieben.

Aluminiumfenster - Anforderungen/Konstruktion

Sicherheitstür Verstärkungsdetails

Spezifikationen der Einbruchsschutzverstärkungen an Sicherheitstüren.

Die Industrie bietet standardmäßig Fenster an, deren marktübliche Profile bis hin zur Widerstandsklasse 3 nach DIN EN 1627 Anwendung finden können. Höhere Widerstandsklassen sind allerdings erst möglich, wenn spezielle Sonderanfertigungen bestellt werden. Diese können beispielsweise auch durchschusshemmend ausgeführt sein, wobei die Überschläge in der Regel stabilisiert sind. Hierfür werden Verstärkungsprofile aus Stahl oder Aluminium verwendet. Die Beschläge werden meistens am Blend- oder Flügelrahmen in sogenannte Newtonsteine verschraubt, die in die Profile eingeschoben sind. Die verwendeten einbruchhemmenden Beschläge müssen entsprechend der Verwendung, der Lagebefestigung und der Anordnung auf die jeweilige Fensterkonstruktion abgestimmt werden.

Zudem gibt es spezifische Merkmale einbruchhemmender Kunststofffenster, die von der gewünschten Widerstandsklasse abhängen. Beispielsweise ist eine durchwurfhemmende P4A-Verglasung gemäß EN 356 in der Widerstandsklasse 2 möglich. Die Sicherung der Glasanbindung erfolgt in solchen Fällen mittels Verstärkungswinkeln am Randverbund des Verbundsicherheitsglases zum Glasfalzgrund. Die Verbindung kann durch 2-Komponenten-Silikon oder Verklebung realisiert werden. Die Prüfung erfolgt gemäß DIN EN 1627. Bei derartigen Bauteilen sind Konstruktionsänderungen und der Austausch von Beschlägen kaum noch möglich und letztlich auch nicht erwünscht. Die folgende Schnittdarstellung eines Fensters zeigt die Bauelemente mit einbruchhemmenden Eigenschaften.

Einbruchhemmende Aluminiumtüren

Der aktuelle Stand der Technik ermöglicht die Fertigung von einbruchhemmenden Alutüren mit gängigen Profilen der Widerstandsklasse 3 gemäß DIN EN 1627. Ähnlich wie bei den Fenstern kann durch die Verwendung von Sonderprofilen oder spezieller Konstruktion die Ausführung bis hin zu durchschusshemmend und in höheren Widerstandsklassen realisiert werden. Auch bei Türen wird häufig zur Verstärkung der Außenschale auf Stahlprofile zurückgegriffen.

Die Auswahl der wesentlichen Bestandteile der Türen hängt von den entsprechenden Widerstandsklassen ab. Hierbei handelt es sich um die Beschläge wie Schlösser, Schutzbeschläge, Bänder und Profilzylinder. Die Beschläge müssen passend zur Türkonstruktion gewählt werden. Eine Tür, die beispielsweise durchschusshemmend ist, aber leicht mit einem Dietrich geöffnet werden kann, wäre kontraproduktiv. Dieser Vergleich mag etwas überspitzt sein, verdeutlicht jedoch den Punkt. In der Praxis wird jedoch aufgrund der relativen Kosten für hochwertige und sichere Türen gelegentlich an der falschen Stelle gespart.

Weitere Konstruktionsmerkmale von einbruchhemmenden Aluminiumtüren sind:

Je nach Widerstandsklasse eine angriffhemmende Verglasung bspw. eine durchwurf-hemmende P5A Verglasung nach EN 356 in der Widerstandsklasse 3

massive Bänder evtl. in Kombination mit Bandseitensicherungen

Mehrfachverriegelungsschloss nach DIN 18251-3 inkl. passgenauem Einbau des Schlos-ses

Schutzbeschlag nach DIN 18257 bzw. DIN EN 1906

Profilzylinder nach DIN 18252 bzw. DIN EN 1303

Die Sicherung der Glasanbindung durch Verstärkungswinkel oder Verklebung des Randverbundes des Verbundsicherheitsglases zum Glasfalzgrund mit 2-Komponenten Silikon.

Einbruchmeldeanlagen (EMA)

Einbruchmeldeanlagen überwachen sowohl Objekte zum Schutz vor unbefugter Entwendung als auch Areale beziehungsweise Räumlichkeiten, um nicht genehmigtes Eindringen zu erkennen und zu signalisieren. Die Überfallmeldeanlagen (ÜMA) und Einbruchmeldeanlagen (EMA), die noch behandelt werden müssen, unterliegen in der VDE 0833 einer gemeinsamen Norm. Dies reflektiert die übliche Vorgehensweise, da selbst kleinere EMA oft eine Überfallmeldelinie angeschlossen haben.

Es gibt unterschiedliche Größenklassen:

kleine EMA mit ca. 4 Meldelinien

mittlere EMA mit 4 -12 Meldelinien und

große EMA mit 100 und mehr Meldelinien.

Effektive Täteridentifizierung durch Fernalarmierung

Die erfolgreichsten Systeme in Bezug auf die Identifizierung von Tätern sind jene Anlagen, die eine direkte Fernalarmierung zur Polizei aufweisen. Ein Beispiel hierfür liegt in Bayern vor, wo in 68 % der Fälle, in denen eine unbemerkte Fernalarmierung stattfand, eine Festnahme der Täter erfolgte.

Eine Stufe darunter kann die Installation akustischer oder optischer Alarmsignale erfolgen, da dies dazu führt, dass etwa 60 % der potenziellen Täter abgeschreckt werden. Wenn lediglich eine örtliche Alarmierung erfolgt, wird geschätzt, dass dadurch rund 18 % der Einbrüche verhindert werden können.

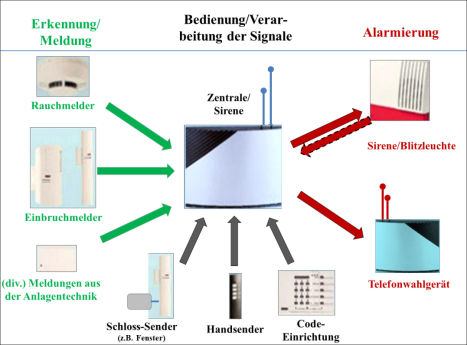

Schaltplan für Sicherheitsalarmierungssysteme

Steuerungsnetzwerk für Alarmsysteme

Schematische Darstellung der Steuerlogik und Überwachungsfunktionen.

Das Bild zeigt ein detailliertes Schema eines Sicherheitsalarmierungssystems, das verschiedene Komponenten und ihre Verbindungen darstellt. Es umfasst Meldelinien, ein Anzeige- und Bedienfeld, sowie zentrale Steuerelemente wie die Steuerlogik, die sowohl die Auswertung als auch die Steuerung der eingehenden Signale übernimmt. Wichtige Aspekte wie die Stromversorgung und Batteriebackup sind ebenso gekennzeichnet, was auf die hohe Zuverlässigkeit des Systems in Notfällen hinweist. Dieses Diagramm ist ein typisches Beispiel für die komplexe Architektur, die hinter modernen Gefahrenmeldeanlagen steckt, und zeigt, wie durchdacht solche Systeme in Bezug auf Überwachung, Alarmgebung und Steuerung sein müssen.

Die Klassifizierung von EMA erfolgt nach VdS in die drei Klassen A, B und C. Kriterien hierbei sind

die unterschiedliche Ansprechempfindlich der Melder

und die Art des Schutzes, die die Anlage dem Überwinden des gewaltsamen Zugangs entgegenstellt.

EMA über Funk

Alarmüberwachungssystem Flussdiagramm

Darstellung von Meldungs-, Bedienungs- und Alarmierungskomponenten eines Sicherheitssystems.

Das beigefügte Blockdiagramm illustriert eine Funk-Einbruchmeldeanlage. Im Unterschied zu verkabelten Systemen nutzen Funk-EMAs Funkwellen als Übertragungsmedium, wodurch der Vorteil entsteht, dass keine elektrischen Leitungen verlegt werden müssen. Dadurch eignen sich Funk-EMAs relativ gut für den Einsatz in privaten Bereichen wie Eigenheimen oder kleinen Unternehmen. Es sollte jedoch beachtet werden, dass im Laufe der Zeit ein beachtlicher Wartungsaufwand anfällt, vor allem in Bezug auf den Austausch der Batterien. Die Herausforderung liegt auch darin, dass die Batterien zu unterschiedlichen Zeiten ersetzt werden müssen. Bereits bei einem Eigenheim summiert sich die Anzahl der benötigten Batterien auf etwa 30. Leider variieren diese Batterien oft in ihrem Typ und sind nicht immer im herkömmlichen Handel verfügbar.

Dennoch bieten diese Anlagen Vorteile für die Nachrüstung, da keine umfangreichen Verkabelungen erforderlich sind. Die Funkalarmkomponenten erfüllen im Wesentlichen dieselben Funktionen wie ihre verkabelten Gegenstücke. Da es ratsam ist, aufgrund der Batterien Sendezeit zu sparen, kann der Übertragungsweg nicht kontinuierlich überwacht werden, wie es bei verkabelten Anlagen der Fall ist. Das bedeutet, dass die Meldungen ereignisabhängig sind und von der Zentrale in regelmäßigen Intervallen abgefragt werden.

Für diejenigen, die mehr Aufwand betreiben können und möchten, bietet sich die Möglichkeit, eine hybride Lösung aus beiden Systemen für eine mögliche Nachinstallation zu wählen. Bei dieser teilverdrahteten Hybrid-Lösung werden Steuerleitungen (oder auch 230 V-Leitungen) zur Zentrale und/oder zur Scharfschaltungs- bzw. Alarmierungseinrichtung geführt.

Im Laufe der Zeit wurde die Übertragungssicherheit durch regelmäßige Statusmeldungen, den Dialog zwischen den Komponenten sowie Mehrfrequenzverfahren bzw. Frequenzhopping kontinuierlich verbessert.

Eine idealtypische EMA verfügt über die folgenden Komponenten:

Zentralen für Einbruch-, Überfall-, Sabotage-und Technikmeldungen mit Ausgang für stillen Alarm

Bewegungsmelder mit Gehtestanzeige

Magnet-Reedkontakte mit integriertem Sendeteil und Anschlussmöglichkeit für Glas-bruchmelder

akustische Glasbruchmelder

Rauchmelder

Außensirenen mit und ohne Blitzleuchte

Handsender für Fernbedienung

Schlosssender und Codierungseinrichtung zum externen Scharfschalten

Mehrkanalempfänger zum Fernschalten von systemfremden Geräten,

sowie eine aktuelle Dokumentation.

Installation und Wartung von Zusatzgeräten

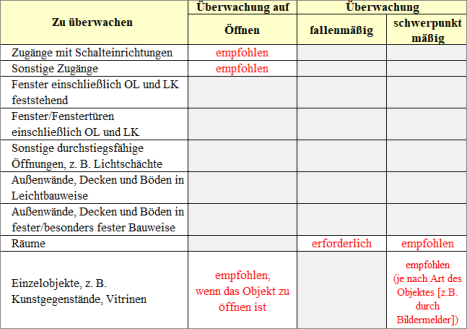

Überwachungsbereiche und Empfehlungen

Tabelle mit Überwachungsempfehlungen für verschiedene Bereiche und Objekte.

Bei der Installation von Zusatzgeräten, der Anbindung an eine öffentliche (Polizei) oder private Notrufzentrale sowie bei der Inbetriebnahme sind sowohl technische Normen, örtliche behördliche Vorschriften als auch die Anforderungen der Sachversicherer zu beachten.

Nach Abschluss der Arbeiten ist es ratsam, von der Installationsfirma eine aktuelle Dokumentation der Anlage anzufordern. Diese Dokumentation sollte sämtliche Anlagenteile einschließlich der Signalgeber mit korrekter Bezeichnung und räumlicher Position auflisten. Es wird dringend empfohlen, eine Liste anzufordern, die den einzelnen Komponenten die entsprechenden Batterien mit Angabe von Fabrikat und Typ zuordnet. Auf diese Weise ist es beispielsweise einem Hausmeister ohne die Notwendigkeit einer Fachfirma möglich, die benötigten Batterien zu beschaffen und eigenständig auszutauschen.

| Zu überwachen | Überwachung auf Öffnen | Überwachung fallmäßig | Überwachung schwerpunktmäßig |

|---|---|---|---|

| Zugänge mit Schalteinrichtungen | empfohlen | ||

| Sonstige Zugänge | empfohlen | ||

| Fenster einschließlich OL und LK feststehend | |||

| Fenster/Fenstertüren einschließlich OL und LK | |||

| Sonstige durchstiegsfähige Öffnungen, z. B. Lichtschächte | |||

| Außenwände, Decken und Böden in Leichtbauweise | |||

| Außenwände, Decken und Böden in fester/besonders fester Bauweise | erforderlich | empfohlen | |

| Räume | |||

| Einzelobjekte, z. B. Kunstgegenstände, Vitrinen | empfohlen, wenn das Objekt zu öffnen ist | empfohlen (je nach Art des Objektes z. B. durch Bildemelder) |

Melder und Schalteinrichtungen

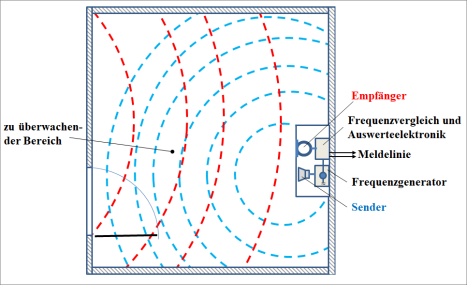

Frequenzüberwachungstechnik

Technische Darstellung der Frequenzüberwachung innerhalb eines gesicherten Bereichs.

Das nachstehende Diagramm veranschaulicht das Funktionsprinzip eines Mikrowellenmelders. Die Schalteinrichtungen und Einbruchsmelder sind an eine Primärleitung angeschlossen, die als überwachte elektrische Verbindung zwischen der Notrufzentrale (NZ) und den Meldern fungiert. Die Primärleitung kann sowohl für Einbruchmeldungen, Sabotagemeldungen als auch Überfallmeldungen verwendet werden.

Die Melder teilen sich in automatische und nicht automatische Komponenten auf. Nicht automatische Melder sind für gezieltes Auslösen von Alarmen verantwortlich, während der eigentliche Einbruchversuch oder eine Sabotagehandlung ausschließlich von automatischen Wählern erkannt wird.

Man unterscheidet die folgenden Kriterien:

Elektromechanische Melder

Elektroakustische Melder

Elektrooptische Melder

sowie elektrische Melder.

Aktive vs. Passive Melder

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal, das man bei Meldern erkennt, ist die Unterscheidung in aktive oder passive Melder. Der aktive Melder verfügt über Sender und Empfänger und ist fähig, sich selbst zu überwachen. Im Gegensatz dazu erfassen die passiven Melder spezifische Werte oder deren Veränderungen und senden eine entsprechende Meldung an die Zentrale. Ein Nachteil dieser passiven Melder ist, dass der Ausfall eines solchen Bauteils nicht notwendigerweise zu einer Störungsmeldung führt.

Die folgende Aufzählung zeigt die verschiedenen Formen der Kontakte von elektromechanischen Meldern: (Bitte beachten Sie, dass die Aufzählung im ursprünglichen Text fehlt und daher nicht dargestellt werden kann).

Die akustischen Melder können wie folgt eingeteilt werden:

Passive Glasbruchmelder

Aktive Glasbruchmelder

Körperschallmelder

Ultraschallbewegungsmelder

Als optische Melder werden hauptsächlich verwendet:

Lichtschranken,

Infrarotbewegungsmelder oder

Infrarotschranken zur Überwachung von Strecken eingesetzt.